私たちの暮らしの背後には、誰もが知らぬ間に従っている「お金の創造」の仕組みがあります。銀行が貸し出すローン──住宅ローン、教育ローン、太陽光ローン。これらはすべて「まだ存在しないお金」を先に生み出し、それを回収する形で経済活動が展開されていきます。けれども、その“先に生まれたお金”に対して、我々は後から何かしらの「価値」を生み出さねばならない。ここに、現代人が抱えるジレンマが隠れているように思うのです。

この記事はどんな人に向けたものか:

この記事は、お金の仕組みに興味を持つ方、働き方や経済活動に疑問を感じる方、そして「自分が生み出している価値とは何か」を見つめ直したいすべての方に向けて書かれています。

信用創造──無から生まれるお金

一般に、私たちはお金は国が印刷して配っていると思いがちですが、現代の大部分のお金は「銀行による貸出」で生み出されています。住宅ローンを借りるとき、そのお金は銀行の預金残高から出るわけではなく、ほぼ同時に「貸出金」と「預金」として創造されます。

つまり、実体のない数字として“信用”が先に立ち上がり、そこに利子付きで「価値」を返済していく仕組みなのです。

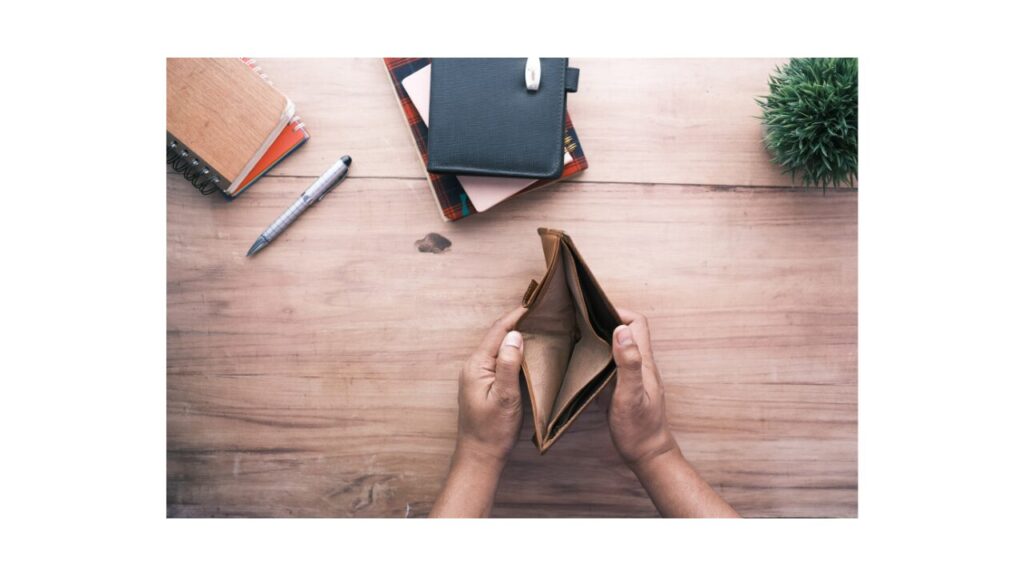

この構造により、私たちは生涯をかけて「価値の創出」に縛られることになります。

言い方を変えれば「お金の奴隷」になるのです。

価値とはなにか──幸せのためか、債務返済のためか

人は、自分の仕事が誰かを幸せにするものであってほしいと願うものです。しかし現代社会においては、価値創造の多くが「返済義務」を起点に始まっています。家を買うため、教育費を捻出するため、あるいは環境に優しいとされる太陽光設備の導入のために──人々はローンを背負い、その返済のために価値を生み出そうとする。そのように考えることもできますし、仕組み上はそうなっています。

それが人を豊かにし、他者を幸せにするものである場合もあります。

しかし中には、形ばかりのサービス、虚構の需要、実体のないスキームも少なくありません。最悪の場合、詐欺まがいの「価値もどき」にまで落ち込んでしまうのです。

砂上の楼閣と“負債社会”

我々の経済システムは、無から生まれたお金を返すために、人が実体のない「価値」をせっせと生み出す構造になっています。これは砂上の楼閣を積み上げるようなもので、足元の土台が崩れれば一瞬で価値は蒸発します。「働くことが尊い」とされる文化も、突き詰めればこの構造を支えるためのイデオロギーにすぎないかもしれません。

人々は、自分の行為が「本質的な価値」を生み出しているのか、それとも“信用”という幻想を支えるための手段にすぎないのか、日々、自問しながら働いているのではないでしょうか。

おわりに

信用創造によって生まれたお金──それは単なる数値でしかないはずなのに、我々の人生を強く縛る力を持っています。

そのお金を返すために価値を生み出す──この循環が、我々の働き方や経済の本質に深く影を落としています。

自分の仕事が本当に価値あるものか、それとも無理やり生み出された幻想か──

その問いは、お金の構造を知ることから始まるのかもしれません。

コメント