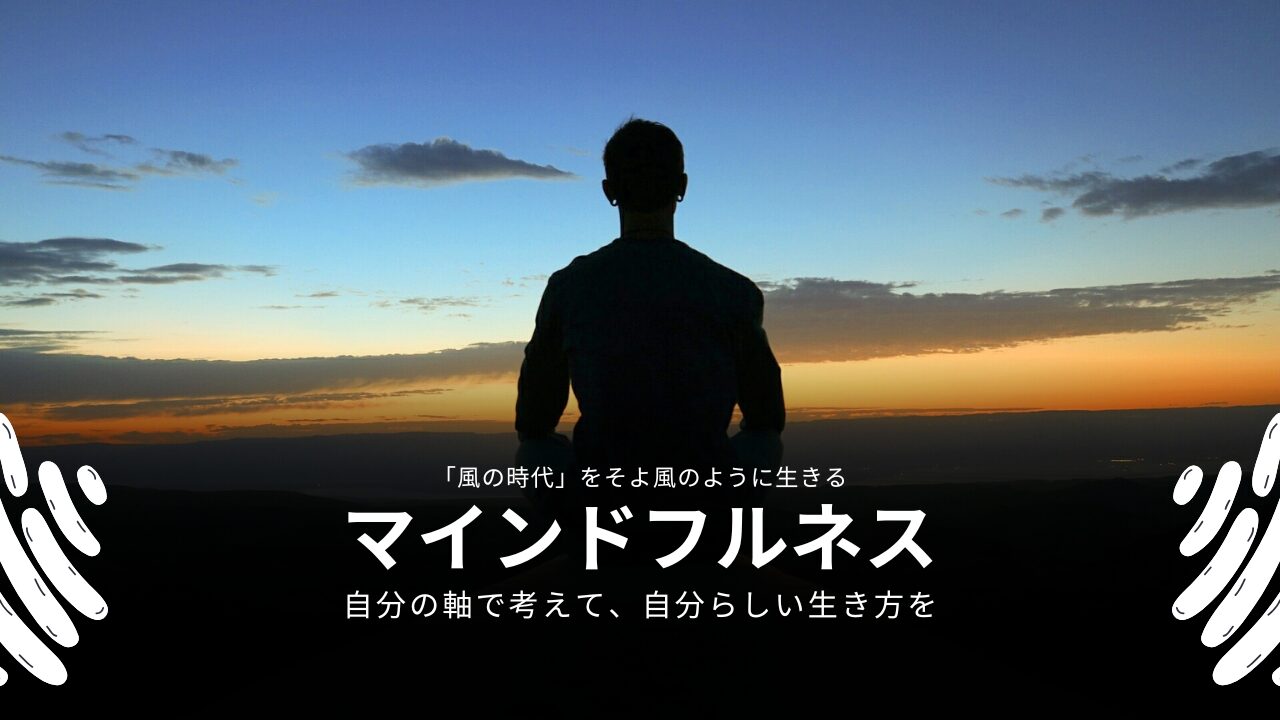

私たちは日常の中で、時間を細かく区切り、予定に追われて過ごしています。

しかし、時間の話を突き詰めていくと、必ず「死」という地点に行き着きます。時間は直線的に未来へと伸びているのではなく、ある瞬間、確実に終わりを迎えるからです。

前回、仏教的な視点で「時間は所有物ではない」と書きました。では、その時間が有限であるという事実を、私たちはどう受け止めればよいのでしょうか。

本稿は医師としての臨床経験と仏教思想をもとに執筆しています。死生観は個人の宗教観・文化観によって解釈が異なるため、一次資料の確認を推奨します。

限りある時間と向き合う ― 仏教の無常観

仏教は、すべての存在は生まれ、変わり、やがて滅するという「無常」を説きます。

時間が有限であることは、単なる恐怖ではなく、むしろ「生をどう使うか」という問いを私たちに与えてくれます。

死を避けたい、考えたくないとする心は自然ですが、それは同時に「今を曖昧に生きる」危うさを孕みます。無常を知ることは、かえって「今を濃く生きる」ための鍵なのです。

死を忘れた生活がもたらすもの

現代社会では、死は日常から遠ざけられています。

医療は死をできるだけ遅らせる方向で発展し、広告や娯楽は若さと活力を礼賛します。その結果、私たちは「自分が死ぬ」という当たり前の事実を、ほとんど実感しないまま生きています。

しかし、死を忘れることは、時間を無限であるかのように錯覚させます。

すると、やらなくていいことに時間を浪費し、本当に大切なことを後回しにしてしまうのです。

限界を受け入れると、時間は輝く

もし、自分の命があと半年だとしたら――その問いは陳腐に聞こえるかもしれません。

けれど、多くの人はこの問いを真剣に考えたとき、仕事や人間関係、所有物への執着が大きく変わります。

時間の有限性は、残酷さではなく、選択の力を与えてくれます。

仏教でいう「生死一如(しょうじいちにょ)」――生と死は一続きの現象であり、死は生の対極ではなくその一部だという視点は、この選択を静かに後押ししてくれます。

「死時計」を持つという発想

日常の中で、自分の寿命を意識するための方法があります。

それは「死時計」を持つこと。例えば、自分の年齢と日本人の平均寿命をもとに、残りの日数をカレンダーに記すのです。

数字で可視化された時間は、時に衝撃を与えますが、それは「本当に使うべき場所」に時間を注ぐための羅針盤になります。

まとめ

時間と死生観は切り離せません。

死を意識することは、恐れや悲しみを呼び起こすと同時に、人生を深くする力を持っています。

仏教の無常観は、死を遠ざけるのではなく、それを抱きしめることで「今」を豊かにする道を示します。

そして私が医療現場で日々感じるのは、死を避けるのではなく、死と共に生きる人ほど、時間から自由でいられるということです。

FAQ

- Qなぜ時間と死は関係が深いのですか?

- A

時間は生命の長さで区切られ、死によって終わりを迎えるからです。

- Q無常観は死の恐怖を減らせますか?

- A

はい、変化と終わりを自然な現象として受け入れる助けになります。

- Q死生観を持つと時間の使い方は変わりますか?

- A

優先順位が明確になり、大切なことに時間を注ぐようになります。

- Q「生死一如」とは何ですか?

- A

生と死は別ではなく、一つの流れであるという仏教の考え方です。

- Q日常で死を意識する方法は?

- A

残りの寿命を可視化するカレンダーや「死時計」を持つ方法があります。

コメント