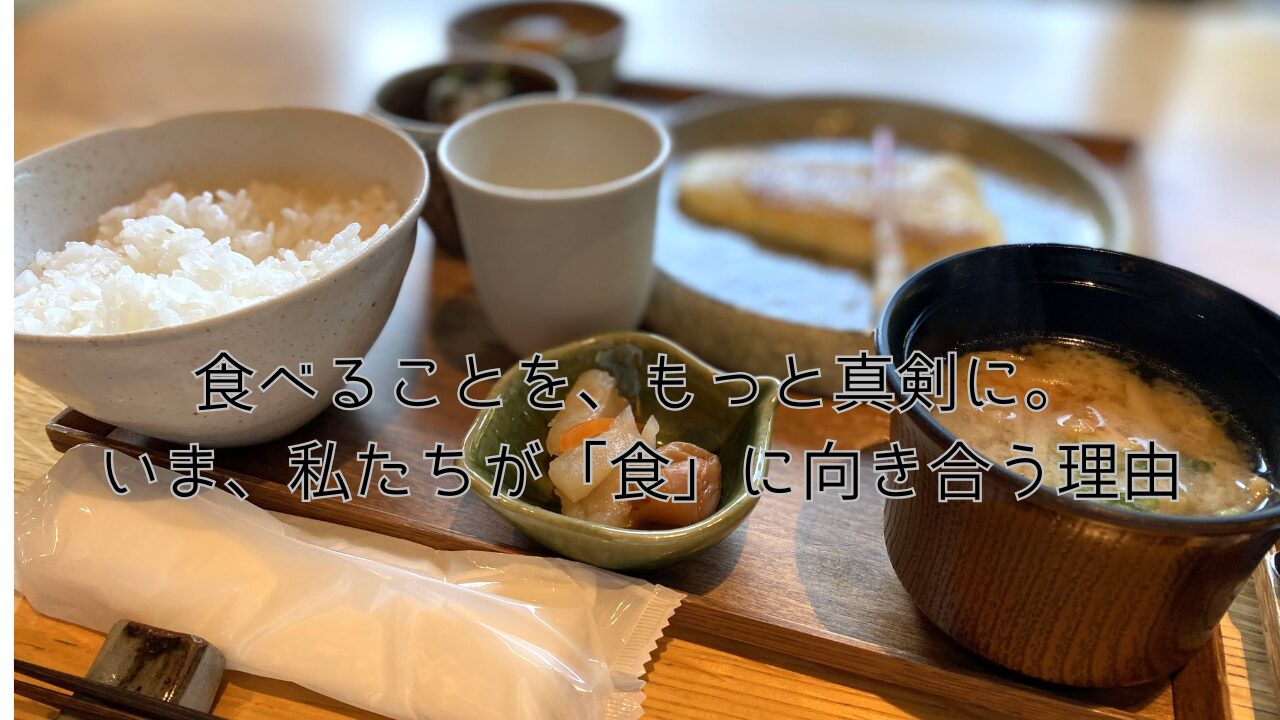

「食べること」について、真剣に考えたことはありますか?

それは、健康診断や人間ドックの話ではありません。

毎日、口にする「食事」の話です。

あなたの体は、食べたものでできている。

そんな言葉を聞いたことはありませんか?

・命をきちんといただいていますか?

・余計なものを、ちゃんと排除できていますか?

・何が“余計”か、わかっていますか?

食の変化と、昔からの違和感

私は昔から、コンビニ弁当や添加物が多い食品に違和感を持っていました。

特に理由もなく避けていたわけではありません。

母の影響で、小さなころから「食べ物には気をつけるべきだ」と自然と教わっていたからです。

某ハンバーガーチェーンのハンバーガーは、人生で数回しか食べたことがありません。

親が食べているところを見た記憶も、ほとんどありません。

幼少期の食習慣が「ベース」になる

・外食はほとんどなし

・パルシステムや生活クラブ、らでぃっしゅぼーやなどの無添加食品を選んでいた

・家族揃っての夕食が基本

・おやつでお腹がふくれて夕食が食べられないと父に叱られた

このような食習慣が、自分の味覚や嗜好のベースをつくっていたのだと、今でははっきりわかります。

一人暮らしと食生活の乱れ

大学生活、そして社会人になってからの多忙な日々。

閉店間際のスーパーの惣菜や、食べ放題の飲み会。

自分の時間と体力を守るために、手軽な食事に頼るようになりました。

でもある時、体の変化に気づき始めました。

・体重が増えた

・中性脂肪やコレステロールが上がってきた

・疲れやすく、風邪も引きやすくなった

これはさすがにマズい、そう感じて食生活の見直しを始めました。

家族の存在が支えに

ひとりでは無理でも、幸いなことに同じ価値観を持つ家族がいます。

一緒に食材を選び、美味しい食事を楽しめる。

それだけで、昔の健全な食習慣が少しずつ戻ってくるのを感じました。

現在の食生活で意識していること

・外食や宅配は最小限に

・パルシステムや無添加スーパー(F&Fなど)を活用

・朝食は家族そろって食べるようにしている

・旅先でも、できるだけ地元の食材を楽しむお店を探す

・「いただきます」に感謝の気持ちを込める

それでも、食事は個人の価値観の領域

人それぞれの価値観があります。

ウォーレン・バフェット氏が毎日マクドナルドを食べて長寿を保っている、という話もあります。

ファーストフードが“悪”だとは言いません。

ただ、自分にとっては避けたいもの、というだけです。

だからこそ、お節介を承知で「食」にまつわる話をしたいのです。

自分が今、食事で気をつけていること

・コンビニ食は最低限

・加工品や添加物の多い食品はできるだけ避ける

・頼るときは頼る。気にしすぎないバランスを保つ

・「誰と」「どう食べるか」も大切に

・作ってくれた人、命に感謝する心を忘れない

医食同源、医者いらず

昔から伝えられている言葉があります。

「腹八分目で医者いらず」

「りんごが1日1個あれば、医者いらず」

科学的にも裏付けがある研究もあります。

たとえば、カロリー制限で寿命が伸びるという実験(Colman RJ et al. Science. 2009)は有名です。

りんごや柑橘類、アロエなども、健康維持に関わる成分を多く含んでいます。

なぜ、食生活が改善できないのか?

・子どもの頃から濃い味に慣れている

・食に関心がない

・忙しくて料理の時間がない

・経済的な制限がある

・料理が苦手

自分にも当てはまることがあります。

だからこそ、無理をせず、少しずつでいい。

たとえば…

・野菜を1つ追加する

・お菓子を1回我慢する

・無添加の調味料を使ってみる

ほんの少しの変化でも、将来大きな差につながるかもしれません。

「食」は、健康だけの問題じゃない

食べることは、個人の健康だけでなく、経済、教育、農業、そして国策に関わる問題でもあります。

それを変えていくには、まず「気づくこと」。

そして「小さな行動から始めること」。

あなたの健康を守ることは、あなたの大切な人の未来を守ることにもつながります。

コメント