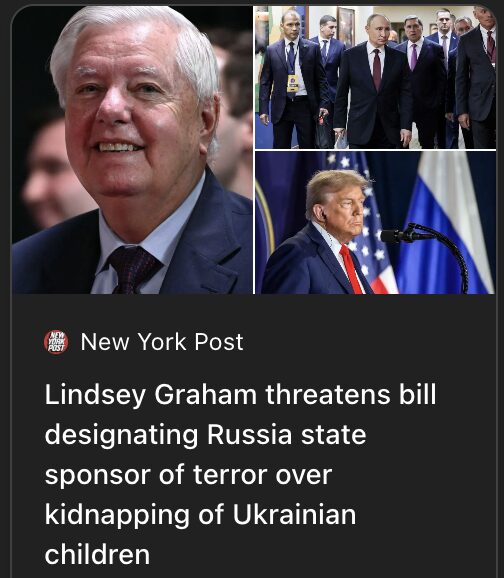

- 最近のニュースで「ロシアがウクライナの子どもを2万人拉致」と報じられるが、果たして事実はどうか?

- 子どもを利用した報道は古くから世論操作に使われてきた歴史があり、今回の件もその文脈で考える必要がある。

- 本記事では、歴史的プロパガンダ事例、現代の報道実態、そして情報を読み解くメディアリテラシーの観点から考察する。

歴史的に繰り返されてきた「子どもプロパガンダ」の事例

(1) 第一次世界大戦:ベルギー赤ん坊虐殺プロパガンダ

- 英国が「ドイツ兵がベルギーで赤ん坊を殺害」という虚偽報道を拡散、国民の敵愾心を煽った。

– “Remember Belgium” ポスターと報道戦略

英国は開戦直後から「中立国ベルギーをドイツ軍が侵略し、民間人(特に女性や子ども)に残虐行為を働いた」とするプロパガンダを展開しました。

「Remember Belgium」という言葉とともに、乳児の虐殺を匂わせるビジュアルを用いたポスターが、米国を含む国際世論形成に影響を与えました。実際の被害もあった一方で、誇張や創作部分が後に指摘されています。

– ブライス報告書(Bryce Report)

1915年に発表されたこの報告書は、目撃証言を基にドイツの「戦争犯罪」を描写しています。大英帝国のプロパガンダ目的で広く配布され、アメリカや中立国の世論を動かす重要な役割を果たしました。報告内容の信頼性には根拠があるとする評価もある一方、感情的な描写や一部誇張への批判もあります。

(2) 湾岸戦争:ナイラ証言

- クウェートの少女が「イラク兵が新生児を殺した」と涙ながらに証言 → 後にやらせと判明。

- アメリカ世論を軍事介入支持に傾ける決定的要因となった。

– ナイラ証言(Nayirah Testimony)

1990年10月、クウェートの15歳の少女「ナイラ」は、米国議会でイラク兵が新生児を保育器から引き離して死なせたと涙ながらに証言しました。この証言は米国世論に大きな衝撃を与え、軍事介入支持のきっかけとなりました。

– 背後にあったPR工作

後に「ナイラ」はクウェート大使の娘であることや、この証言がPR会社「Hill & Knowlton」によって演出されたものだったと明らかになりました。証言は「Citizens for a Free Kuwait」という組織が仕掛けた広報キャンペーンの一部でした。

(3) 共通点

- 子ども=守られるべき存在としての象徴性

- 情報の真偽よりも感情的効果が先行しやすい

- 後から事実検証が困難、または遅れて行われる

ロシア・ウクライナ情勢での「子ども誘拐」報道

(1) 報道されている内容

- ウクライナ政府・ICC・国連調査団などが「2万人以上の子どもがロシアに強制移送」と発表

- 米欧メディア(NYT、BBC、FTなど)がこれを引用して広く報道

- ICCはプーチン大統領に逮捕状発行

(2) ロシア側の主張

- 「戦闘地域で孤児や保護者と離れた子どもを保護した」「人道的避難」と説明

- 数字や評価は大きく乖離(ロシアは70万人規模の保護と主張)

(3) 実態の複雑さ

- 親の同意なしの養子縁組や再教育があれば戦争犯罪となり得るが、全てが誘拐とは断定できない

- 一部には保護目的のケースもある

- 双方の情報が政治目的で誇張・利用されている可能性がある

なぜ子ども報道が効果的なのか?心理と戦略

- 感情への訴求力(怒り・同情を喚起)

- 検証困難(戦地の映像や証言の真偽確認が難しい)

- 国際世論の形成に有効(制裁・軍事支援を正当化しやすい)

情報を見極めるためのメディアリテラシー

(1) 情報源を確認する

- 誰が報じているか?ウクライナ政府・ICC・西側メディアか、ロシア政府か

- その組織やメディアの政治的立場は?

(2) 出典と数字の根拠

- 推計か、確認済みか

- 第三者調査か当事者発表か

(3) 多角的視点を持つ

- 複数ソースの照合

- 歴史的にプロパガンダとして利用されてきた手法を知ることで、情報に振り回されにくくなる

まとめ・読者へのメッセージ

- 「ロシアによる子ども誘拐」報道は完全な虚偽でも完全な真実でもなく、多面的な要素がある

- 子どもを利用した古典的プロパガンダの手法を知ることで、感情に流されず情報を評価できる

- 戦争報道に接する際は、**「誰が、何の目的で、どの立場から報じているか」**を常に意識することが大切

コメント