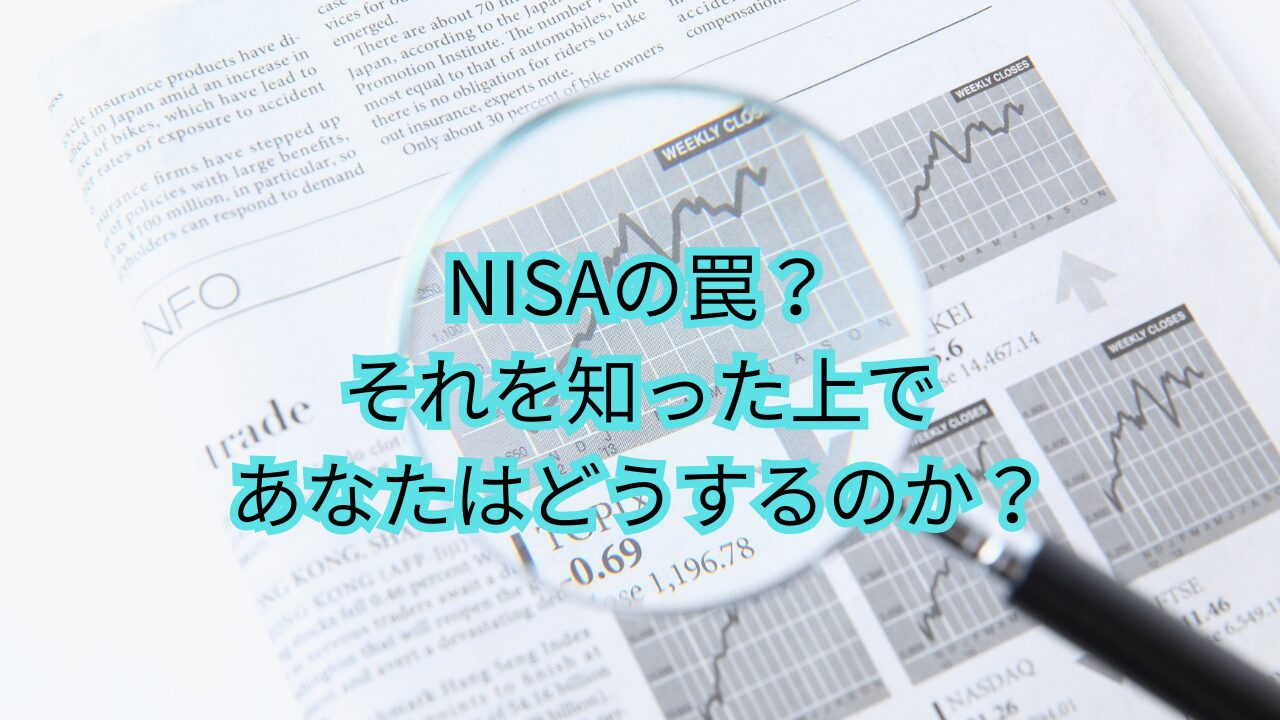

「NISAは非課税だからお得」「NISAがあるから老後も安心」

…そう信じて投資を始めた人も多いのではないでしょうか?

しかし、本当にそうでしょうか?

政府はなぜ、税収を失う“非課税制度”を推し進めるのでしょうか。

その裏側には、制度をよく知らなければ見えない落とし穴が存在します。

この記事では、NISAの仕組みとその“罠”を丁寧に解き明かしながら、

「それでもあなたはNISAを使い続けますか?」という問いに向き合います。

■この記事はこんな人におすすめ

- 「NISAだから税金かからない」と思って安心している人

- 出口(利確・相続)戦略まで考えていない人

- 特に親世代にNISAを勧めた子世代(30〜50代)

- 「なぜNISAを政府が勧めているのか?」と本質に疑問を感じている人

- 増税の流れに対して、何となく不安や不信を持っている人

- 陰謀論とまではいかないが、支配構造や富裕層の影響を意識している層

1. NISAの美しい顔 ― 非課税という魔法の言葉

まず、NISAの基本的な魅力は以下の通りです。

- 投資で得た利益が非課税

- つみたてNISAや新NISAで長期的な資産形成が可能

- 口座開設も簡単で、多くの証券会社で対応

たしかに制度としては素晴らしい。

**「貯蓄から投資へ」**というスローガンのもと、国民の資産を動かす起爆剤にもなりました。

しかし、ここで冷静に立ち止まって考えてみましょう。

本当にそんな“お得な制度”を、政府が庶民のためだけに用意するでしょうか?

ひょっとして、NISA口座に金融所得課税を課すのでしょうか??

2. NISAの裏にある“出口の罠”

NISAには大きく2つの出口戦略の課題があります。

●(1) 死亡=NISA終了

人は100%の確率で亡くなります。

NISA口座の保有者が亡くなった場合、NISA口座は自動的に終了し、課税口座に移行されます。

つまり、

非課税だった資産も“死”をもって課税対象になる可能性があるのです。

●(2) 相続時の不利益

通常口座は「取得価格」で評価されますが、

NISA口座は相続時点の時価で評価されます。

- 含み益がある場合 → NISAの方が有利

- 含み損がある場合 → NISAは損失を引き継げず、損

高齢者がNISAで投資し、相続時に下落していれば制度的に損をすることになります。

3. 増税の前提として設計された制度?

金融所得課税に関しては、令和6年フィナンシャルレビュー(表12)でも

**「NISAの拡充とセットで課税強化の検討」**が示唆されています。

これは偶然ではありません。

- まずNISAで国民の投資を促し

- 十分に資金が市場に流入した段階で

- 税制を変更する(増税する)

まるで魚を誘い込んでから網を引くような構図が見えてきます。

65歳以上の高齢者に対して、毎月分配型投資信託に非課税で投資可能なプラチナNISAの導入が検討されています。これにも「陰謀」ではなく「意図」があると考えるべきです。

4. それでも、使わないという選択肢は現実的か?

ここまで「NISAの罠」を見てきましたが、

では 使わない方がいいのか? というと、そう単純な話でもありません。

NISAは「知って使えば武器になる」制度です。

制度の本質とリスクを理解した上で、以下のような工夫をすることで十分に活用可能です。

何でもかんでも、自分で調べずに、誰かの結論だけを鵜呑みにするのは危険です。

そうやって、庶民は「頭の良い人にうまく騙されてきた」歴史が多くあるのです。

5. 知った上で、どう使うか?あなたへの提案

✅ 1. NISAは「出口戦略」ありきで設計する

- 利確のタイミングを意識する

- 死亡前に信頼できる家族へ計画的に資産移行

- 相続前提なら、つみたてNISAより通常口座の方が柔軟性あり

✅ 2. 高齢者にはNISAは慎重に

- 相続リスクと税制の不利益を説明した上で判断を

- 余命10年を切る場合は、無理にリスク資産に入れない判断も大切

✅ 3. 制度の変更に備える心構えを持つ

- 「いつか税制が変わる」前提で動く

- 税優遇を“永久のもの”と思わないこと

6. まとめ:「制度を疑え」ではなく、「制度を使いこなせ」

NISAを使うな、という話ではありません。

むしろ、使うなら「本質」を知ってからにしようという話です。

制度は常に変わります。

そして、制度を作る側は、我々庶民とは違う視点で設計しています。

だからこそ、

怒るのではなく、備える。

被害者になるのではなく、使いこなす側になる。

それが、これからのお金との付き合い方なのだと思います。

最後に ― あなたは、どうする?

NISAの罠に気づいた今、あなたはどうしますか?

- 今の投資方針を見直す?

- 両親や家族の運用方法に口を出す?

- それとも、何もせずに流れに任せる?

何を選ぶかは、自由です。

でも、知った上で選ぶということだけは、忘れないでください。

自分は、生きているうちに「如何にお金から価値を引き出せるか?」をよく考えたいと思います。

若いうちにお金を使うのは

将来の不安との駆け引きになります。

お金に関するバランスを養うことが大事であり、とても難しいことだと思う今日この頃です。

コメント