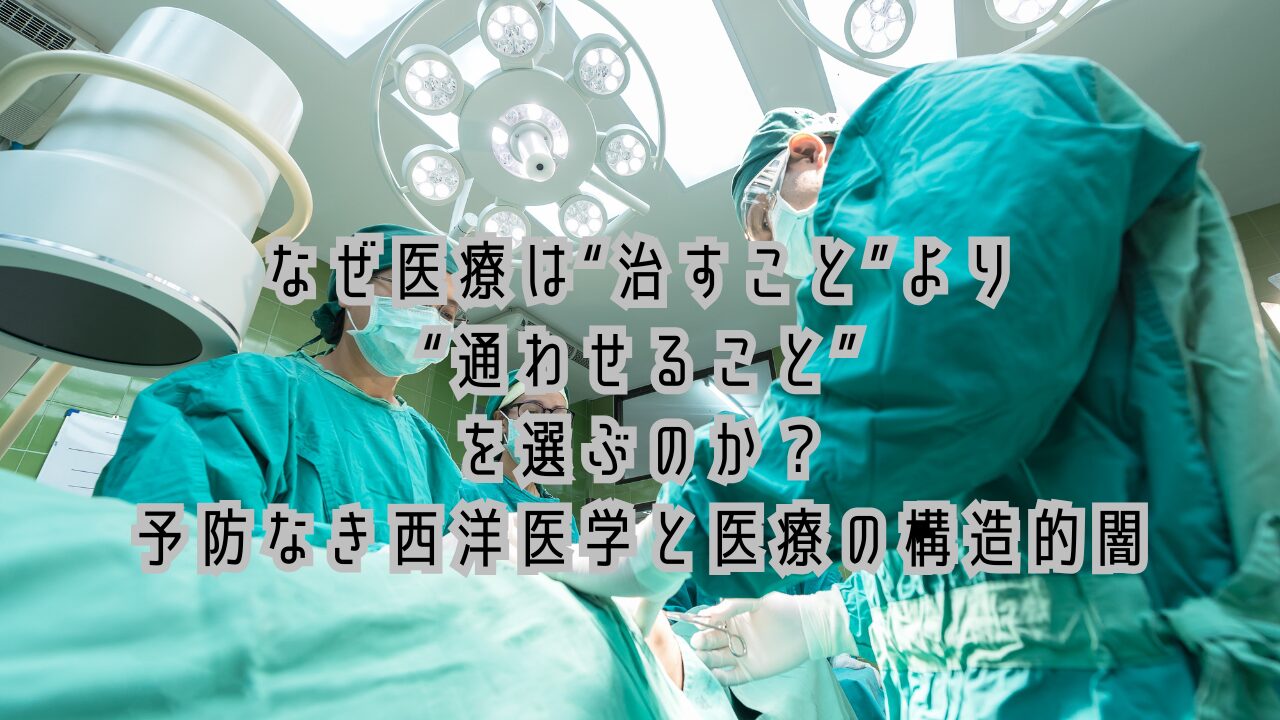

私たちが「当たり前」に受けている医療。

でも、その仕組みの裏側に、**本当に“健康”を守る意志はあるのか?**と問いたくなる瞬間があります。

- 予防より治療

- 原因より対処

- 食事より薬

- 人間より数値

現代医療がもつ「構造的な支配」──

それは、健康を回復するためではなく、医療という巨大な経済システムを維持するために動いている部分があるのではないか。

今回は、医師としての経験も踏まえながら、「医療の仕組みとその構造的な闇」について掘り下げていきます。

【こんな人におすすめの記事】

- 医療に頼りすぎている自覚がある方

- 病院・薬に対して漠然とした不信感や違和感を持っている方

- 東洋医学や自然治癒力を見直したいと感じている方

- 医師や医療関係者の本音を知りたい方

- 本質的な「健康とは何か?」を深く考えたい方

■ 医学部では予防を学ばない現実

まず知っておいてほしい事実があります。

医学部では「予防医学」や「食事・栄養学」に関する教育は、ほぼ皆無です。

医師に食事のことを質問してみてください。

曖昧な答えしか返ってこないことが多いと思います。我々の多くが食事に関して体系的な勉強はしていません。バランスよく食べましょう、くらいしか言えないことが多いです。

- 食品添加物、超加工食品の問題

- 東洋医学的な体質・気・未病の概念

- 栄養と免疫の関係性

こういった“本来なら生活と密接に関係する医学的知識”は、カリキュラムに存在すらしないか、扱いはごく軽微です。

つまり、「病気を防ぐこと」は医療の目的ではなく、

**“病気になった人をいかにガイドラインに沿って捌くか”**が教育の中心となっているのです。

■ 東洋医学は“遅れたもの”とみなされる

東洋医学は、本来“未病”を防ぎ、身体全体を見つめるホリスティックな医療です。

しかし、西洋医学中心の日本では、その価値は見過ごされがち。

- 「科学的根拠に乏しい」

- 「エビデンスがない」

- 「効果が定量化できない」

こうした理由で、一律に“劣る医療”というレッテルを貼られていることも事実です。

でも本当にそうでしょうか?

根本的に体調を整え、生活習慣を見直し、免疫を高める。

これは本来、最も人間らしい、持続可能な“医療”のあり方ではないでしょうか?

急性期医療は西洋医学に軍配が上がりますが、慢性期医療や予防医療に関してはもっと人間の生活に根ざした医療、医学の方が大事ではないでしょうか?

■ 病院とは“数値”を直す場所である

健康診断で異常が出る

↓

病名がつく

↓

ガイドラインに基づいて薬が処方される

──この流れは“治療”に見えますが、本当に治っているのでしょうか?

- 高血圧の薬で血圧が下がった → 根本原因は放置

- 血糖値が下がった → 食事・生活改善は二の次

- 数値は正常 → でも患者は疲弊し続ける

高血圧に関しても議論の余地は多いと思います。血圧なんてものは多少の緊張などですぐ変わります。変動の大きい値ですが、それを少し下げることの目的はなんでしょうか?

脳梗塞や心筋梗塞

血圧だけではなくタバコや酒や糖尿病など多くのことが関わっています。血圧だけを切り取ってデータを処理することなど本当に可能でしょうか?

そして、40代の「高血糖」と90代の「高血糖」が、同じ基準で語られることにも疑問を感じます。

老化=病気ではないはずです。

■ 製薬会社の営業が“治療”を決めていく

製薬会社のMR(医薬情報担当者)は、病院の中で日常的に活動しています。

説明会や接待、資料提供、サンプル提供を通じて、医師の処方パターンに影響を与えています。

- 製薬会社が勧める“新薬”が、ガイドラインに組み込まれる

- 利益率の高い薬が推奨される

- 長く通ってもらえる治療が“標準”になる

結果として、“患者を治す”ことより、“患者を通わせ続ける”ことがビジネス上の正解になってしまうのです。

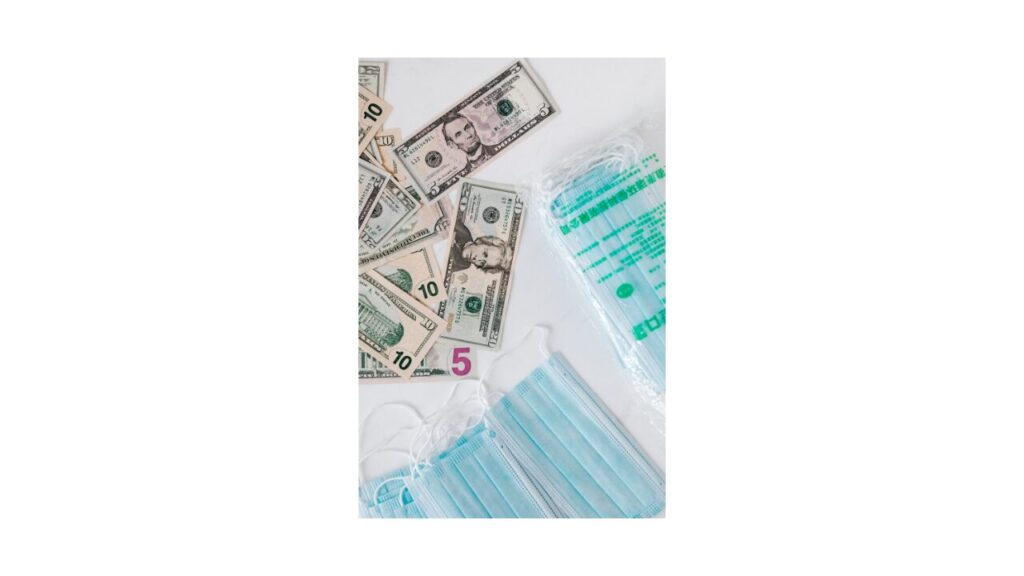

■ 医療費の“奪い合い”という実態

日本の医療制度は国民皆保険。

しかし、現場では赤字病院が多数を占め、医療機関同士の“患者の奪い合い”が日常化しています。

- 収益を確保するための不要な検査

- 無意味な入院延長

- 過剰な投薬や点滴

- 中小規模病院の乱立

公的資金に頼るしかない病院の中には、本来必要のない医療行為で“延命”しているところも少なくありません。

病院の7割が赤字経営といわれていますが、中小企業もそれくらい赤字の企業が多いです。マーケット規模が決まっている、あるいは少ない牌を奪い合うとそんなもんなのかもしれません。

ただし病院の収入は保険診療の場合には診療報酬・保険点数に大きく依存します。診療報酬が上がらない昨今では、物価高で利益は圧迫され赤字になるのも然りと思います。

賢明で行動力のある医師は早くから自費診療に目を向けています。そして、給与の低い勤務医を続ける医師はどんどん少なくなっていきます。中でも特に「きつい」とされる産婦人科、小児科、外科などの成り手はより早いペースで減少しています。

■ 医療を鵜呑みにしてはいけない理由

「科学は正しい」

「ガイドラインは絶対」

そう思っている人も多いですが、科学は使う側の“切り取り”方によって、真逆の意味を持つこともあります。

- どの期間のデータか?

- どの対象者か?

- どんな意図で統計処理されたか?

たとえば、ある薬の有効率80%という数字があったとしても、

実際の患者にどう効くかは、“その人の体”と“人生の文脈”によって変わる。

「科学」は傾向を示すだけで、絶対ではありません。

データには「外れ値」も存在します。良い意味でも、悪い意味でも。それがあなたなのかもしれません。

だからこそ、「病院に行かない」という選択も、ある種の“尊い生き方”として尊重されるべきなのです。

もう少し柔軟に考えると、「健康であること」も押し付けなのかもしれません。多少の「毒」を楽しむことも人生を「彩る」手段になり得るわけです。医師は、ガイドラインに沿った治療を提案してくれますが、あなたの人生に責任を取るわけではありません。

【まとめ】

今の医療は、数値を整えること、ガイドラインに従うこと、薬を出すことに最適化されています。

でも、それが本当に“人間の健康”を守っているのかどうかは、別の話です。

- 病気はゼロにできない

- 数値より、生き方を大切に

- 医療は“参考”であって、“依存”してはいけない

あなたの体は、あなただけのもの。

そして、あなたの生き方は、あなたにしか決められません。

【次回予告(シリーズ第5弾案)】

「教育×メディア×医療×金融のクロス構造|現代人が“支配”から抜け出す方法」

→ シリーズ総括として、支配構造を乗り越えるために必要な“個人の感性”と“選択”について深掘りします。

コメント