本質を考える人です。

1月24日、市場に織り込ませておいた上で、予定通り日銀は0.25%の利上げを決定しました。

金利をあげる目的は、インフレを抑えるためです。

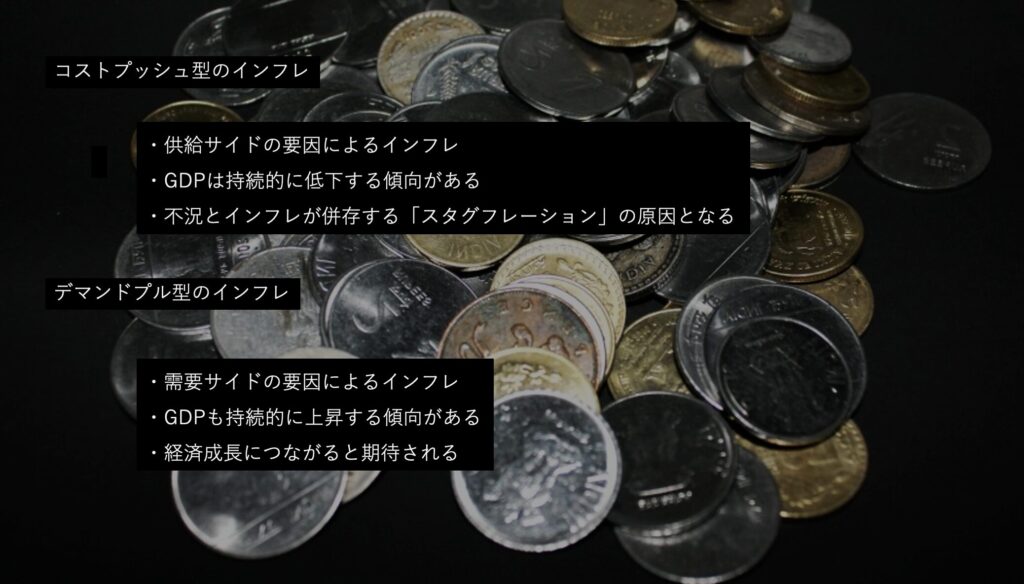

インフレにはコストプッシュ型のインフレとデマンドプル型のインフレがあります。

どうして、「コストプッシュ型のインフレ」で「国民の所得が伸び悩んでいる」状況で日銀は利上げに踏み切ったのでしょうか??

コストプッシュ型のインフレ

インフレには主にコストプッシュ型とデマンドプル型の2種類があります。

コストプッシュ型インフレは、生産コストの上昇により引き起こされるインフレです。原材料や資源価格の上昇、賃金の高騰などが原因となります。企業は利益を維持するために、コスト増を製品価格に転嫁しようとします。しかし、需要が低迷している場合、価格上昇は売上減少につながる可能性があります。

デマンドプル型のインフレ

一方、デマンドプル型インフレは、需要の増加によって引き起こされます。消費者の需要が高まり、それが売上の増加につながります。企業は賃金を上げる余裕が生まれ、さらなる需要拡大を促す好循環が生まれます。

デマンドプル型インフレは一般的に経済にとって好ましいと考えられますが、コストプッシュ型インフレは企業業績を圧迫し、経済の悪循環を引き起こす可能性があります。

どうして利上げした?

日本銀行がコストプッシュ型のインフレにもかかわらず利上げに踏み切った理由にはいくつかの要因が考えられます

- インフレ目標の達成:

- 日本銀行は長年、2%のインフレ目標を掲げてきました。その目標に近づくため、あるいは達成したと判断した場合、金融政策の正常化の一環として利上げを行う可能性があります。インフレがコストプッシュ型であっても、インフレ率が目標に近づいていれば、金利引き上げの判断材料となり得ます。

- 期待インフレ率の管理:

- インフレ率が上昇し続けると、企業や消費者のインフレ期待が高まり、さらなるインフレを招く可能性があります。特にコストプッシュ型のインフレが長期化すると、賃金や価格の螺旋上昇( Wage-Price Spiral)を引き起こす恐れがあるため、予防的な利上げが選択されることがあります。

- 金融市場の安定化:

- 低金利が長期間続くと、金融市場におけるバブル発生や資産価格の過剰な上昇が懸念されます。日本銀行は、そうしたリスクを抑制するために、金融市場の安定化を図るために利上げを行うことがあります。

- 国際的な影響:

- 世界的な金利水準や他国の金融政策も影響します。例えば、アメリカの金利が上昇している場合、日本が低金利を維持し続けると円安が進行し、その結果インフレ圧力が増す可能性があります。そうした国際的なバランスを取るために利上げが行われることも考えられます。

- 経済の持続可能性:

- 経済の長期的な持続可能性を考慮し、過度な金融緩和から脱却する必要性が認識されることもあります。特に、経済が一部の産業や企業に過度に依存している場合、金利政策を通じてバランスを取ることが求められます。

ただし、国民の所得が増えていない状況での利上げは、消費に悪影響を及ぼす可能性があるため、日本銀行はこれらの要因を総合的に判断し、慎重な対応を求められます。具体的な決定は、経済データや市場の反応、さらには政治的な影響も含めて行われます。

かけこみ利上げという考えも

有識者の人の意見では

2024年の10−12月のGDP発表が2月にあります。これがマイナス成長である可能性が高く、マイナス成長であれば利上げをできる雰囲気ではなくなるだろうということです。

なので、そこで利上げができないならば、今のうちにやってしまえ!という魂胆だと主張している人もいます。

利上げすると中小企業はお金が借りにくくなりますよね、ぎりぎりで住宅ローンの変動金利を組んでいる人は返済が苦しくなりますよね。賃金が上がっているのが大企業だけでしたらどうでしょうか?どんどん国民の生活は苦しくなり、中小企業の倒産は増えていくことでしょう。

強いものだけが生き残る世の中でいいのだろうか・・・

コメント